Avez-vous déjà entendu parler de ces huit plats français, pour le moins insolites ? Mieux : savez-vous dans quels restaurants de l'Hexagone, validés par les Inspecteurs du Guide MICHELIN, les déguster ? Faites le grand test ! L'occasion d'un grand tour de France à travers des établissements régionaux formidables, qui ont su conserver (et sublimer) ces trésors du patrimoine gastronomique... Trésors, c'est bien connu, que le monde nous envie !

Le berthoud

Ça vient d'où ?

Oubliez raclette, fondue, tartiflette ! Le berthoud est une spécialité haut-savoyarde, particulièrement typique du Chablais et de la vallée de l'Abondance, car il est à base de fromage Abondance AOP. Laquelle vallée s'étend sur environ 25 km, de Chevenoz jusqu'à Châtel et se poursuit le long des bords de Dranse ; dans les Préalpes françaises.

De quoi parle-t-on ?

Sur le papier, la recette semble simple : du fromage Abondance AOP (« entre 180-200 g par personne », recommande le chef Jérémy Trincaz, grand manitou du berthoud !), râpé, mis dans un ramequin individuel frotté avec de l'ail. « On y ajoute 3 à 4 cl de vin blanc de Savoie, 1 à 2 cl de Porto ou de Madère et on poivre généreusement ». Le ramequin est ensuite enfourné dans un four bien chaud (180-200°C) pendant une dizaine de minutes afin d’obtenir un fromage fondant à l’intérieur et une croûte bien dorée. Jérémy Trincaz : « Son p'tit truc en plus c'est ça : sa croûte bien dorée, et dessous, le fromage Abondance filant ». Historiquement, le berthoud se consommait seul. Aujourd'hui, il est très souvent accompagné de pommes de terre, de charcuterie ou encore de salade verte.

Où peut-on en manger ?

Direction La Chapelle-d'Abondance. Plus précisément Les Cornettes, une véritable institution dans tout le Chablais, à l'atmosphère typiquement montagnarde, née en 1894 et citée au Guide MICHELIN depuis 1933 ! « Simple, bon, et rustique à souhait », de l'avis de nos Inspecteurs. Ici le berthoud est servi toute l'année, au restaurant traditionnel comme à la brasserie, au prix de 25 €/personne.

Mais aussi aux Gentianettes, charmant hôtel-restaurant-spa, où dans un décor de chalet montagnard tradi, sur fond de collection de sonnailles, Claude Trincaz, chef et propriétaire (et disciple d’Escoffier), vous mitonnera le réconfortant fromage d’Abondance moyennant 27 €/personne. Cuit au four, flanqué de pommes de terre en robe, avec salade composée et jambon cru maison fumé au genièvre (possibilité de demander une version sans viande).

L'anecdote pour briller à table :

C'est la seule recette française protégée par le label européen Spécialité Traditionnelle Garantie (STG).

Le potjevleesch

Ça vient d'où ?

Un nom imprononçable pour les non initiés (« potchleu-vlèche »), une apparence pas forcément glamour... Mais une fois goûtée, on n'oublie jamais cette spécialité flamande à base de viandes blanches en gelée. Un véritable délice qui se savoure froid, généralement accompagné de frites croustillantes et d’une bière artisanale. La tradition orale veut que le potjevleesch soit d'origine dunkerquoise, mais les historiens ont pu prouver que celui-ci était déjà consommé dès le Moyen Âge dans tout le Westhoek (littéralement « Coin de l'Ouest »). Traduire, la région transfrontalière franco-belge, qui s'étend de la mer du Nord aux Monts de Flandre. D'ailleurs, nos voisins belges le surnomment familièrement « potch’ ». De quoi parle-t-on ?

Un potjevleesch se cuisine obligatoirement avec trois viandes blanches : du porc, du poulet (parfois de la poule), et du lapin. Le veau est un plus. Christophe Dufossé, grand ambassadeur de la cuisine nordiste, tient la recette de sa propre grand-mère : « On retrouve les produits de la ferme (veau, volaille, lapin, poitrine de cochon) et les légumes de saison. Les viandes sont marinées, les légumes cuits dans leur jus de végétation, des aromates, du vin blanc. C'est une cuisson lente, à l’étouffée. L'ensemble est pris dans de la gelée culinaire légèrement vinaigrée. Le petit truc en plus ? Mariner les viandes 48h à l’avance… »Où peut-on en manger ?

Chez lui, au Château de Beaulieu, verdoyant écrin niché à l'intérieur des terres, à 1h environ du Touquet et tout près de la frontière belge. Un lieu à part, connu pour son immense potager : un épatant écosystème de près de 8 hectares, qui alimente un restaurant deux-Étoiles et une Étoile verte (Château de Beaulieu- Christophe Dufossé) et la brasserie attenante, baptisée Côté Jardin. C'est au sein de celle-ci, à l'année, en suggestion du moment, que vous pourrez commander un potjevleesch dans les règles de l'art, moyennant 32 €.L'anecdote pour briller à table :

Potjevleesch signifie « petit pot de viande » en flamand. Au Moyen Âge, les habitants cherchaient des moyens de conserver la viande pendant de longues périodes, surtout durant les mois d’hiver. Ils ont eu l'idée de recourir à des méthodes de salaison et de marinade, permettant à la viande de se garder longtemps dans une gelée faite maison, à l'intérieur de grandes terrines, même à 10°C dans les caves. La recette est décrite au XVIème siècle dans le Viandier, célèbre manuscrit de Taillevent, le cuisinier des rois. Lequel évoque des viandes cuites en marmite et ensuite mises en pot. Depuis 1999, la Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine organise le très sérieux Concours International de Potj'vleesch.

Le rata

Ça vient d'où ?

De la Beauce. Ce plat était servi dans les fermes pratiquement tous les soirs, aux journaliers employés à la journée dans les fermes, installés à la même table.

De quoi parle-t-on ?

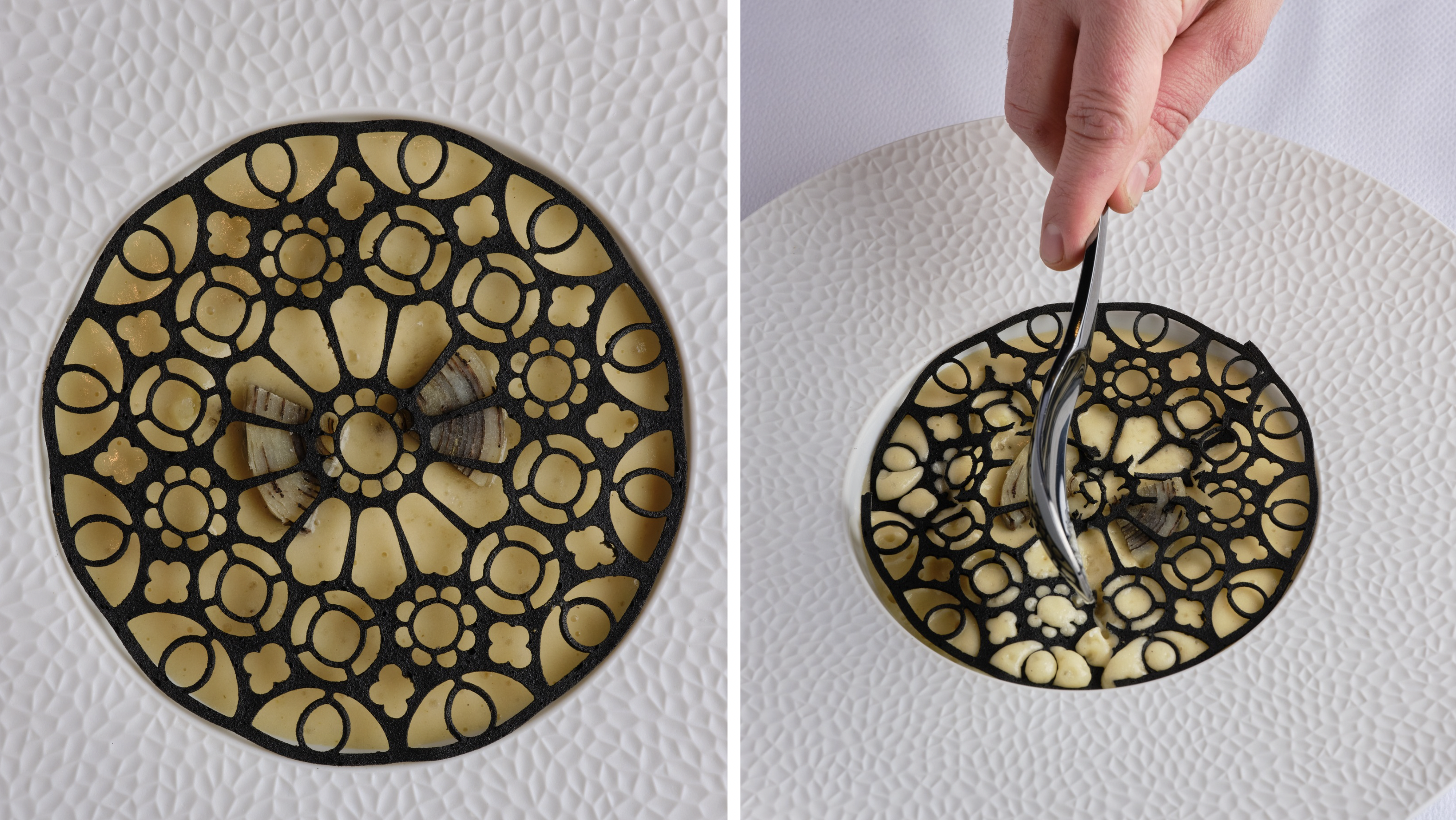

À l'origine, c'est une recette paysanne, rustique, élaborée à partir des produits de la ferme : un ragoût de pommes de terre, d'oignons, d'un peu de saindoux, et de lard quand il y en avait. Les agriculteurs le faisaient cuire le matin, et le mangeaient le soir en rentrant du champ. Mais à Chartres, le jeune Thomas Parnaud a réinterprété de façon magistrale le rata beauceron. D'un plat ancien, riche et réconfortant, on passe à une brillante revisite gastronomique, mariant « tradition et modernité ». Une création qui cumule plusieurs fines couches : en base, une compotée d’oignons caramélisés, truffée avec des éclats de truffe noire. Au-dessus, un mille-feuilles de pommes de terre, assaisonné avec un poivre blanc de Penja, sourcé par voilier-cargo à La Martinique —l’île où le chef est né. Une mousse de pomme de terre au beurre fermier, parfumée au thym et laurier, montée au siphon, surmonte l'ensemble... Sans oublier cette arachnéenne tuile à la truffe noire.

Où peut-on en manger ?

Cap sur l'hôtel Le Grand Monarque, l'un des plus anciens relais de poste de France (1634 !), recommandé depuis 1900 par le Guide MICHELIN. Son restaurant étoilé Le Georges le propose, dixit le chef, à la carte et dans le menu, mais « uniquement à la saison de la truffe noire melanosporum, à partir de fin décembre environ» . Le prix du plat varie chaque année en fonction du cours de la truffe. Comptez environ 42 € à la carte. Thomas Parnaud : « C'est un de mes clients qui m'en a parlé la première fois il y a cinq ans, et ça m'a tout de suite inspiré.... Sachant que depuis 2018, j'avais déjà entrepris un gros travail de valorisation du patrimoine culinaire local, en explorant le terroir à travers des produits et recettes anciennes : l'œuf à la Chartres, le pâté de Chartres, la barbue à la Chartres, etc. J'ai retravaillé la recette, avec de la pomme de terre et de l'oignon jaune de notre propre potager, du beurre cru fermier de la Ferme de l'Étoile, à Courgeon, et la fameuse truffe noire de Trancrainville en Eure-et-Loir, ou de Touraine selon les arrivages ».

L'anecdote pour briller à table :

La tuile à la truffe noire et au sarrasin de Beauce, qui surmonte la délicate composition de Thomas Parnaud a été réalisée via un moule fait sur mesure, « qui reprend la forme exacte de la rosace Sud de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. »

Les storzapretti

Ça vient d'où ?

De Corse, plus précisément, de la région de Bastia.

De quoi parle-t-on ?

De délicieuses boulettes, confectionnées à partir d'une pâte de pommes de terre, de brocciu (fromage de brebis AOP/AOC corse) et de feuilles de blettes. Ces espèces de quenelles sont pochées dans l’eau, puis gratinées dans une bonne sauce tomate ou un fond de veau. On les déguste traditionnellement pendant la période pascale sur l’Ile de Beauté.

Où peut-on en manger ?

Chez L'Aghjalle, en Balagne, très bon Bib Gourmand et haut lieu de la cuisine traditionnelle corse. Une grande ferme un peu perdue dans un vallon nourricier au charme sauvage. La propriétaire, une femme de caractère qui n'en oublie pas pour autant le sens de l'accueil, cultive olives, légumes, et élève ses propres veaux... L'adresse, qui fait la joie des locaux, ne désemplit pas.

L'anecdote pour briller à table :

En corse, storzapretti signifie « étouffe-prêtres ». A ne pas confondre avec l'italien strozzapreti , qui signifie la même chose... Mais désigne des pâtes typiques des régions d'Émilie-Romagne, de Toscane, qu'on retrouve aussi dans la région des Marches et de l'Ombrie, ainsi que de l'État de Saint-Marin.

La pôchouse

Ça vient d'où ?

C'est une recette traditionnelle de la cuisine bourguignonne et de la cuisine franc-comtoise, variante de la matelote. On la trouve en particulier dans les départements de Saône-et-Loire, de Côte-d'Or, du Jura et du Doubs, dans des restaurants de bord de Saône ou du Doubs. Ce plat s'orthographie aussi « pauchouse », « pochouse » ou « pochouze ».De quoi parle-t-on ?

Elle est préparée à l'origine à partir d'un mélange de quatre poissons d'eau douce, dont deux poissons à chair maigre : le brochet et la perche, et deux poissons à chair grasse : l'anguille et la tanche, mais d'autres combinaisons sont possibles en fonction des disponibilités (carpe, sandre, truite ou saumon). Et servie avec une sauce au vin blanc (en général du bourgogne aligoté), accompagnée de pommes de terre cuites à la vapeur, de lardons et de croûtons.Où peut-on en manger ?

Chez William Frachot, deux-Etoiles à Dijon. Le terroir de Bourgogne a trouvé ici, dans cet ancien relais de poste du XIXème siècle, l'un de ses interprètes les plus talentueux. Fils de restaurateurs bourguignons et baroudeur émérite (Angleterre, Québec), le chef concocte des assiettes épurées à son image, jonglant entre les saveurs d'ailleurs, les recettes et les produits locaux. Il n’utilise que des poissons d’eau douce (perche, black bass, brochet, sandre…)L'anecdote pour briller à table

Citée dans des écrits de 1646, la pôchouse remonte à une époque où les bateliers, radeliers et pêcheurs (« pôchoux » en patois bressan) de Verdun-sur-le-Doubs, au confluent de la Saône et du Doubs en Bresse, préparaient ce plat du pauvre, avec les poissons de la Saône et du Doubs et avec le vin blanc du vignoble de Bourgogne. Depuis 1949, elle est célébrée par la confrérie des Chevaliers de la pôchouse de Verdun-sur-le-Doubs.

La sanguette

Ça vient d'où ?

Cette préparation culinaire est commune à un gros quart Sud-Ouest de la France, de la Gascogne à l'Auvergne.

De quoi parle-t-on ?

Une sorte de boudin, à base de sang... de volaille. Âmes sensibles s'abstenir ! La sanguette (sanqueta en occitan) est préparée au moment même de l'abattage de la volaille, par une saignée. Le sang est récupéré sous l'animal, en touillant dans un récipient plat garni d'un peu de vinaigre pour ralentir la coagulation, d'ail, d'oignons doux, de persil, de morceaux de lard, de sel et de poivre. Une fois le sang caillé, la galette obtenue est frite à la poêle, puis consommée bien chaude.

Où peut-on en manger ?

À La Tupina, véritable institution bordelaise, une auberge champêtre qui a tout le goût d’autrefois… Et où le terroir est défendu avec conviction !

L'anecdote pour briller à table :

On la trouve parfois orthographiée « sanquette ».

Le baeckeoffe

Ça vient d'où ?

Le baeckeoffe, comme on l'appelle dans le Bas-Rhin et la Moselle germanophone (ou baeckaoffa dans le Haut-Rhin) est un plat traditionnel emblématique de la cuisine alsacienne. Son nom provient d'ailleurs de l’alsacien beckeoffe, littéralement « four à pain ». De quoi parle-t-on ?

Un plat à base de pommes de terre, de légumes, et d'assortiment de viandes d'agneau, de bœuf et de porc, mariné. Le tout est cuit à l'étouffée sur plus de 24 heures dans une terrine, avec des épices, et du vin blanc du vignoble d'Alsace.Où peut-on en manger ?

Au Winstub du Chambard, où Olivier Nasti réinterprète le terroir alsacien avec bonheur ! À la carte, 35 €/personne, avec salade verte (à partir de 2 personnes, à commander 48h à l'avance)L'anecdote pour briller à table :

Le baeckeoffe pourrait avoir été inventé par des Alsaciens de confession protestante luthérienne, ou des Alsaciens juifs. Leur point commun ? Tous deux respectaient la tradition du Shabbat de l'Ancien Testament (interdiction religieuse d'utiliser le feu du vendredi soir au samedi soir). Ce plat pourrait d'ailleurs être hérité du hamin, ragoût mijoté à feu doux pendant de longues heures, typique de la cuisine juive traditionnelle. Les femmes préparaient à l’époque le baeckeoffe le vendredi soir, pour laisser mariner la viande longuement. Elles déposaient ensuite leur terrine le dimanche matin en allant à la messe, dans le four à pain du boulanger, qui venait de terminer sa fournée et était encore chaud. Le boulanger rajoutait une jointure au couvercle avec un ruban de pâte : il pouvait donc mijoter ensuite tranquillement. Les terrines étaient récupérées après le culte, en même temps que le pain, et tout était prêt pour le repas du midi.

Le tablier de sapeur

Ça vient d'où ?

Des meilleurs bouchons lyonnais, pardi !De quoi parle-t-on ?

Un morceau de gras-double pané et frit, servi avec une sauce gribiche et des pommes de terre vapeur, terreur des Inspecteurs du Guide MICHELIN car il affole les compteurs du cholestérol !Où peut-on en manger ?

À Lyon, chez La Meunière, authentique bouchon ouvert en 1921, qui n’a pas pris une ride. Le tablier de sapeur y est servi avec sa sauce gribiche, parmi les plats au choix dans le menu à 35 € (Entrée / Plat / Fromage ou dessert au choix) et dans le menu à 38 € (Entrée / Plat / Fromage et Dessert au choix).L'anecdote pour briller à table :

Originellement appelé « tablier de Gnafron », le tablier de sapeur aurait été baptisé ainsi en hommage au maréchal de Castellane, gouverneur militaire de Lyon sous Napoléon III. Bec fin et amateur de tripes, c'était un ancien sapeur du Génie. Or, pour protéger leur tenue pendant les travaux de force, ces sapeurs portaient un tablier de cuir...