気候変動や社会課題が深刻さを増すなか、レストランは「おいしい」を超えた役割を担い始めている。「レフェルヴェソンス (L’Effervescence)」 はその営みを「サステナブル」の先にある「リジェネラティブ(再生)」へと進めてきた。エグゼクティブシェフ生江史伸の思想と歩みを紹介する。

2020年にミシュランガイドで「グリーンスター」が誕生して以降、外食はおいしさを提供するだけでなく、人と自然、人と社会を結び直す場へと進化しつつある。その潮流をいち早く体現してきたのが、生江シェフ率いるレフェルヴェソンスである。

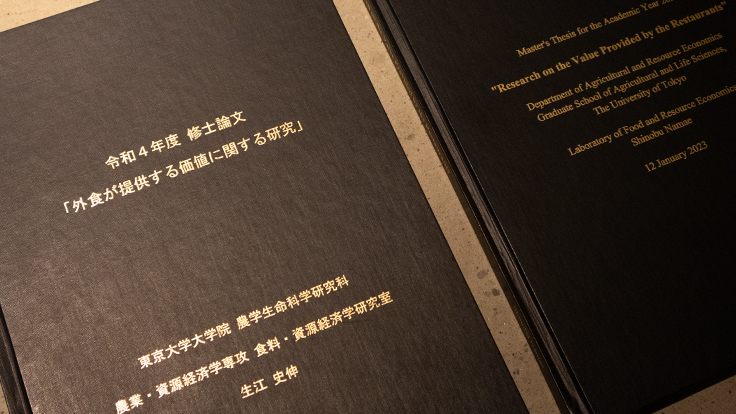

東京大学大学院で食料・資源経済学を学んだ彼は、食材の調達や厨房の現場を起点に、社会や自然資本のあり方を問い続けてきた。料理人でありながら学術的な視座を持ち、現場の実践を思想へと昇華させる稀有な存在である。「持続可能を超えて再生へ」と語る彼の理念は、ガストロノミーの未来を考える上で多くの示唆を与えてくれる。

サステナブル、その本質をどう捉えるか

「サステナブル」という言葉は、社会のあらゆる場面で耳にするようになった。生江シェフは「ときに関心のある一部の人々だけのものと受け取られ、支持する人としない人の分断を生み出してしまうこともある。けれど、本当はもっとシンプルで、結局は『人のことを思いやる』ということに尽きると思っています」と語る。

この感覚が生まれたきっかけには、日髙良実シェフの存在がある。1990年代半ばに、有機野菜を使い、生産者の名前をメニューに載せることを始めた日髙シェフの姿は、現在で言う「ファーム・トゥ・テーブル」の先駆けだった。大学を卒業したばかりの生江シェフは、その取り組みに触れ、「料理や食材の背後には人の意思や未来がある」という視点を持つようになった。

思想を日常に ― レストランでの実践

レフェルヴェソンスの取り組みは、「食材を誰からどう仕入れるか」から始まる。

重視するのは、単なるブランド野菜や希少な食材ではなく、それを育てる人の姿勢や土地との向き合い方。大切なのは「どのように育てられ、未来へどうつながる営みか」という点である。

たとえば、ゲストに供される飲料水ひとつをとっても、会津の炭酸泉や秋田の新政酒造の仕込み水といった、出自と関係性が明確なものを選んでいる。こうした姿勢は60〜70名に及ぶ生産者との関係にも表れている。農作物の仕入れにおいては、被覆植物を残すことで土中の水分や微生物・有機質を守る、リジェネラティブ・オーガニック農法(再生型農法)に取り組む生産者を優先する。そうすることで、土壌の豊かさや生物多様性を守る営みを支えている。一般的な慣行農法に比べ収穫量は20〜30%減るが、その分を価格で補い、活動の継続を後押しする。「未来をより良くする農業を応援したい」という思いが仕入れの背景にある。

調理の現場でも工夫は尽きない。従来はガスオーブンで火入れしていた肉料理を、現在は薪を使って焼く。燃料は東京・檜原村の林業家から間伐材であるミズナラの木を仕入れる。これは単なる代替エネルギーではない。広葉樹を循環的に利用することで森の生態系を守り、多様な植生の維持に貢献する試みでもある。「レストランの一皿が、森の健康や炭素循環につながっている」そう語るシェフの言葉には、料理と環境が地続きであるという実感がある。

さらに、外食産業と社会との関わりを考える契機となったのが、東日本大震災やコロナ禍だった。自粛中に「不要不急」とされた外食の存在意義を問い直し、レストランの社会的役割を模索するようになった生江シェフ。その思考は修士論文としてまとめられ、後の「インパクトレポート」へとつながっていく。

こうして「調達」「調理」「社会」という三つの領域で積み重ねられた実践は、生江シェフが理事を務める日本サステイナブル・レストラン協会が定めるアセスメント基準とも重なり合い、レフェルヴェソンスの活動をより確かなものにしている。

都市がもたらす責任と可能性

東京は1,400万人が暮らす大都市だが、食料自給率はほぼゼロに等しい。地方で生産された食材に依存する都市だからこそ、消費のあり方が地方の生産環境を左右する。生江シェフは「都市の消費行動が地方を変える力を持っている」と強調する。レストランがどんな食材を仕入れ、ゲストにどのように提供するか、その選択の積み重ねが、やがて地域の未来を後押しする力になるという。都市の規模と影響力を自覚し、その責任を引き受ける。そこにこそ、レフェルヴェソンスが東京で表現し、発信する意味がある。

そうした模索の一つが、2015年に導入したコンポストマシーンである。生ごみを微生物で分解し、焼却処分に比べて二酸化炭素の排出量のほとんどを削減できるはずだった。しかし、設計段階から組み込まれていなかったため、匂いがダイニングに漏れてしまい、場所を移したり上下水道を整備したりと試行錯誤を重ねたが、最終的に断念。そのマシーンは現在、系列店で活躍している。

生江シェフ自身も自宅でコンポストを楽しみながら試している。「気が付くとゴミが無くなっていて、そこに生物の存在を実感する」と語る。多くの自治体では導入を支援する補助制度もあり、挑戦するハードルは決して高くない。家庭の台所からも、小さな循環は始められる。

「都市における取り組みは、限界も課題も多い。だからこそ挑戦する意義がある」と言う。限られた空間と条件のなかでの小さな実践は、都市の消費行動を変え、地方の生産環境を後押しする力となる。

こうして積み重ねた実践は、やがて「数値で可視化する」取り組みへと発展していく。続く後編では、インパクトレポートという具体的な手法を通じて、その責任と成果の現在地を探る。

(後編を読む)サステナブルのその先へ、レフェルヴェソンスが実践するリジェネラティブ・レストランの現在地

~ 三つ星とグリーンスターを併せ持つレストランが示す、新しいガストロノミーの形 ― 数字で可視化する責任、インパクトレポート

生江史伸:1973年、神奈川県出身。北海道洞爺の「ミッシェル・ブラス トーヤ ジャポン」で腕を磨き、イギリスの「ザ・ファットダック」でもスーシェフを務めた。2010年に「レフェルヴェソンス」を開業。2012年版の初掲載で一つ星、2015年版で二つ星、2021年版で三つ星となった。2023年3月、東京大学大学院農学生命科学研究科を修了し、農学修士号を取得。

オープンから店を任される生江史伸氏は、早くして料理の道を志したわけではない。バンドマンだった慶応大学生時代、ジャーナリストを夢見ながら飲食店でアルバイトしたのがきっかけ。その後、「ミシェル・ブラス」の料理本に感銘に受けてフレンチに進んだ。北海道洞爺とフランスライオールの「ミシェル・ブラス」で研鑽を積み、自然界の植物を料理に取り入れる感性を磨いた。

写真:© Nathalie Cantacuzino / L’Effervescence