Placentia, “desiderio di piacere”, così la chiamarono i Romani quando la fondarono nel 218 a.C. Da allora, grazie alla sua posizione strategica - nel cuore della Pianura Padana, all’imbocco della Via Emilia e lungo la Via Francigena - Piacenza non ha mai smesso di piacere e attirare attenzioni più o meno benevole. Cerniera culturale e logistica tra la pianura e gli Appennini, fin dal Medioevo fu un centro mercantile e manifatturiero di fama europea. Ma l’impronta più significativa è quella che le diedero i Farnese, quando ne fecero la capitale del neonato Ducato di Parma e Piacenza nel 1545. Dopo Borboni, Francesi ed Austriaci, il 10 maggio 1848 Piacenza fu la prima città d’Italia a chiedere l’annessione al Regno di Sardegna, il futuro Regno d’Italia, il che le valse l’encomiastico appellativo di “Primogenita d’Italia”.

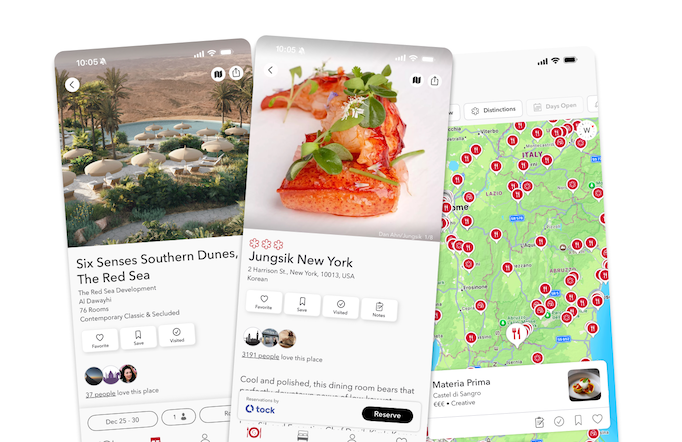

La sua riservatezza non deve trarre in inganno: il centro storico è intessuto di meravigliose chiese di antica fondazione, eleganti palazzi nobiliari, ricche collezioni d’arte e soste gastronomiche d’eccellenza.

Parlando di gastronomia, due anime contraddistinguono la cucina piacentina, entrambe collegate alla sua posizione geografica. Da un lato la varietà: confinando con ben tre regioni, Lombardia, Liguria e Piemonte, scambi di prodotti e ricette hanno sempre caratterizzato questa zona di passaggio, arricchendone il patrimonio gastronomico. Dall’altro siamo pur sempre in Emilia e la cucina piacentina può ben definirsi tipicamente regionale nell’interpretare al meglio quei caratteri di golosità e generosità che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

Ma territorio vuol dire anche colline e montagne, culla di grandi risorse gastronomiche, come i funghi, le castagne e la selvaggina, e più in generale una ricchezza agricola che dalle campagne arriva sino alle porte della città. E naturalmente il vino, in crescita qualitativa negli ultimi anni. Tutti conoscono il gutturnio, ma oggi, esaurire qui il discorso, significherebbe disconoscere la crescente diversità enologica della doc colli piacentini, che ospita vitigni di grande eterogeneità e valorosi prodotti. Rossi, bianchi, spumanti, secchi, dolci, fermi, frizzanti: la scelta è impressionante, interi menu degustazione potrebbero essere accompagnati dai vini locali.

Ci sono piatti che, partiti da qui, hanno valicato i confini provinciali per diventare classici della cucina italiana, come i pisarei e fasö (gnocchetti di farina e pangrattato conditi con un sugo di fagioli) o gli anolini in brodo, per non parlare dei formaggi dop grana padano e provolone valpadana, della pancetta, del salame e della coppa: ben tre dop di salumi assegnate ad un’unica provincia! Altri piatti sono un invito al viaggio, perché rimangono dei tesori custoditi nel piacentino, come la bomba di riso, i tortelli con la coda, le ricette locali che coinvolgono i pesci di fiume, le rane e le lumache, per non parlare degli arrosti di animali da cortile e la ricchezza di dolci.

Una passeggiata in città ci svela Piazza dei Cavalli con il Gotico, palazzo comunale eretto nel 1281 e preceduto dalle due statue equestri dei Farnese, capolavoro barocco di Francesco Mochi (1625); il Duomo con la splendida cupola dipinta dal Morazzone e dal Guercino; i Musei Civici nell’imponente complesso rinascimentale di Palazzo Farnese (non perdetevi il curioso fegato divinatorio etrusco in bronzo del II-I secolo a.C. e il dolcissimo tondo della Vergine col Bambino di Botticelli); la Galleria Ricci Oddi, che offre una panoramica completa dell’arte figurativa italiana a partire dalla seconda metà del XIX secolo; Santa Maria di Campagna, magnifico edificio rinascimentale di Alessio Tramello rivestito da uno strepitoso ciclo di affreschi del Pordenone.

E poi le chiese medievali, innumerevoli e tutte da scoprire: San Francesco, Sant’Antonino, Sant’Eufemia, San Savino e San Sisto. Quest’ultima, di fondazione medievale, ma rimaneggiata nel Cinquecento, è la chiesa per cui Raffaello nel 1512 dipinse la Madonna Sistina (ora alla Gemäldegalerie di Dresda).

Del suo Teatro Municipale, edificio neoclassico inaugurato nel 1804, Stendhal, di passaggio in città nel 1816, ebbe a dire che era “tra i più belli, anzi il più bello d’Italia”. Uno che di bellezza se ne intendeva. Pronti a scoprire Piacenza e farvi cogliere dalla sua sindrome?