日本のだし

フランスのブイヨンやフォン、中国の湯(タン)など各国にあるだしの文化。肉、魚、野菜を原料とするが、日本は昆布、鰹節などを主とする。あっさり味なのは、食材を越えないという和食の理念に基づく。

昆布

かつて蝦夷地の昆布を都があった京や大坂に運び、西からだし文化が発展した。貿易により最後は中国大陸まで。東洋と西洋を結んだシルクロードのように、 “昆布ロード”と呼ばれた歴史がある。

鰹節

世界一硬い食材といわれるのが鰹節。水晶ほどの硬度があり、約120日も手間と時間をかけて作られる。1800年代、鰹節の品質に基づき、横綱や大関など相撲になぞらえた“鰹節番付”が存在した。

水

だしのおいしさの大前提に水がある。四方を海に囲まれた国土は降水量に恵まれ、豊かな森林が豊穣な水を生む。清らかな軟水だからこそ昆布の旨みを十分に引ける。

京都を代表する二軒の料亭を紹介したい。

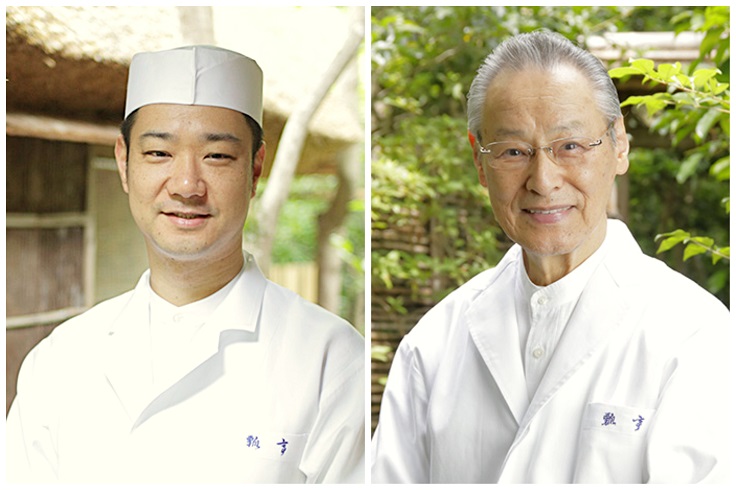

瓢亭

ミシュランガイド京都 2021 三つ星

450年の歴史を育んできた「瓢亭」。十五代目の髙橋義弘氏は、「日本料理は“水の料理”という意識が強く、水という環境に依存した部分が多い。水をもとに料理が構成されている」と話す。

利尻昆布のだしに鰹節を使わなくなったのは、十四代目の髙橋英一氏から。前々から気になっていた鰹の匂いが気になり、旨みと甘みが豊かな鮪節に変えたという。

菊乃井 本店

ミシュランガイド京都 2021 三つ星

「菊乃井」三代目の村田吉弘氏は、「世界は油脂を中心に料理を構成している。日本は仏教国だったため、江戸時代まで四つ足動物を食さず脂も取らない。唯一、日本だけが旨み成分で料理を構成した」と説く。

水に昆布を入れて60℃にて1時間加熱する。その後昆布を取り出し、85℃まで加熱したら鰹節を入れて10秒でこす。昆布のグルタミン酸と鰹節のイノシン酸の相乗効果が8倍もの旨みを生む。

世界に羽ばたく和食

2013年、ユネスコ無形文化遺産に“Washoku”が登録され、“UMAMI”という世界共通語が広まった。日本の自然を凝縮した黄金色のだしは、和食の命といえる。